Paartherapie (oder Paarberatung / Paarcoaching) hat in Deutschland einen schweren Stand. Niemand will da freiwillig hin. Und viele, die schon einmal dort waren, erzählen eher ernüchtert:

- „Zur Therapie geht man, wenn es nicht mehr anders geht.“

- „Da wird nur verhandelt, wer recht hat und wer sich ändern muss.“

- „Es gibt keine Übungen, keine Tools – ich muss nicht noch mehr über meine Kindheit reden.“

- „Das ist teuer – und bringt am Ende vielleicht nichts.“

All das führt dazu, dass viele Paare sich keine Hilfe holen.Obwohl genau das ihnen oft sehr helfen würde.

Und ja – an vielen dieser Vorurteile ist etwas dran. Deshalb schauen wir heute einmal genauer hin.

1. "Zur Therapie geht man, wenn es nicht mehr anders geht.“

Das stimmt leider. John Gottmans Forschung zeigt: Paare warten im Schnitt sechs Jahre, bevor sie sich Unterstützung holen – nachdem ernsthafte Probleme längst da sind. Sechs Jahre.

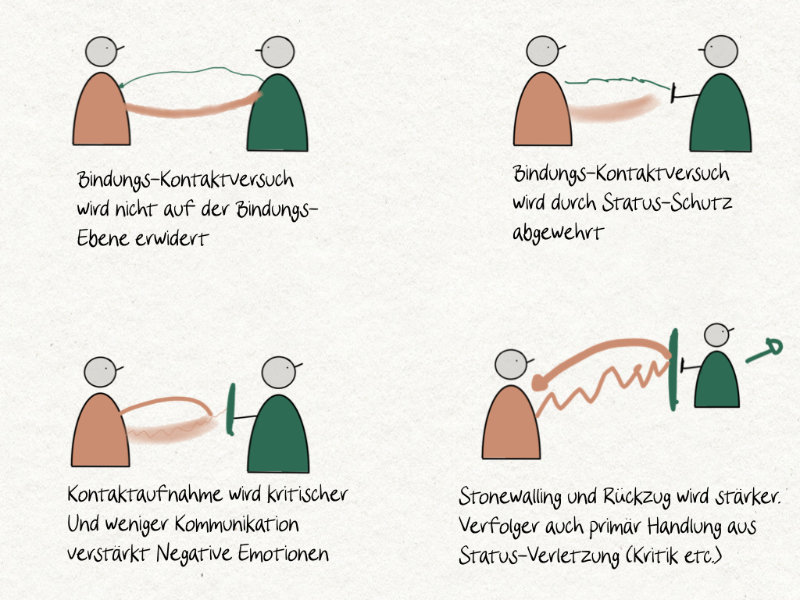

In dieser Zeit verfestigen sich nicht nur die Konflikte, sondern auch die Art, wie Partner einander sehen:

- ein durchgängig negativer Blick auf den anderen („Negative Sentiment Override“)

- schleichender Vertrauensverlust

- Rückgang von positiven, freundschaftlichen Interaktionen – und oft auch von Sex

Die Folge: Die Beziehung wird unsicherer, Konflikte eskalieren schneller – und irgendwann fühlt es sich wirklich an, als "ob es nicht mehr geht"

2. „Da wird nur verhandelt, wer Recht hat und wer sich ändern muss.“

Auch das ist nicht ganz falsch. Nicht, weil Therapeuten das wollen – sondern weil die Situation oft schon extrem geladen ist.

Wenn Konflikte über Jahre nicht gelöst wurden, landen Paare in der Therapie mit festgefahrenen Sichtweisen:

- Kritik wird pauschal und angreifend formuliert

- In jedem Satz des anderen wird eine versteckte Attacke gehört

- Unbewusst wartet man darauf, dass endlich jemand sagt:„Du hast recht. Er ist das Problem.“„Genau – sie macht immer alles falsch.“

Das ist eine explosive Mischung.Und sie wird noch schwieriger, wenn dazu kommt:

3. „Es gibt keine Übungen, keine Tools – ich weiß am Ende nicht, was ich tun soll.“

Auch das ist ein häufiger Eindruck – besonders in Deutschland. Paartherapie ist hierzulande oft gesprächs- und erfahrungsorientiert, also eher analytisch und reflektierend als strukturiert oder handlungsorientiert.

Die Grundannahme lautet häufig:„Wenn wir eure Muster tief genug verstehen, können wir sie gemeinsam transformieren.“ Das kann sehr hilfreich sein – aber eben auch vage oder schwer greifbar, gerade wenn Paare sich konkrete Veränderung im Alltag wünschen.

Natürlich gibt es auch in Deutschland exzellent strukturierte Ansätze – aber sie sind noch die Ausnahme, nicht die Regel.

4. „Das ist teuer – und bringt vielleicht nichts.“

Diese Frage stellen sich viele.Und das ist verständlich: Paartherapie wird in der Regel nicht von der Kasse übernommen. Bei Stundensätzen bis zu 250 Euro schauen Paare (zurecht) mehrfach hin:

- Wie lange dauert das?

- Was genau lernen wir hier?

- Was kostet uns das – finanziell und emotional?

Zwar zeigen Studien eine hohe Wirksamkeit von Paartherapie (bis zu 75 % der Paare berichten von Verbesserungen).Und doch gibt es auch viele enttäuschte Paare, die sagen:

„Wir haben Monate investiert, viel Geld – und irgendwie hat sich nichts verändert.“