Schnelle Antwort: Was ist die Nähe-Distanz-Spirale?

Die Nähe-Distanz-Spirale ist ein selbstverstärkender Kreislauf in Beziehungen:

- Ein Partner (der "Verfolger") sucht Nähe und Verbindung,

- während der andere (der "Vermeider") sich zurückzieht.

- Je mehr der eine drängt, desto mehr mauert der andere – bis Vertrauen und Zuneigung kaum noch spürbar sind.

Forschung: 60-80% aller Paare in Therapie stecken in diesem Muster fest (Eldridge & Christensen, 2002).

Kernursache: Zwei legitime Bedürfnisse kollidieren – der Kampf um Bindung (Nähe) vs. Status (Respekt).

Die gute Nachricht: Die Spirale ist keine Charakterschwäche, sondern ein erkennbares Muster – und damit lösbar.

Inhaltsverzeichnis

Eine Beispielgeschichte

Susi kommt rein. Scheißtag. Ihr Blick ist leer, die Schultern hochgezogen. Sie ist so geladen, dass sie nicht weiß, wohin mit sich.

Thomas kommt fünf Minuten später nach Hause. Er sieht sie, nickt ihr kurz zu. Erledigt.Er ist vollkommen fertig. Die Präsentation nächste Woche stresst ihn – zwei Wochen Überstunden nagen an ihm.

Susi fragt: „Hast du ne Minute?“ Thomas atmet aus. Alles in ihm will aufs Sofa, Schuhe aus, kurz atmen. Aber er nickt. „Ja, klar.“

Susi beginnt: „So stressig heute. Die Arbeit, und dann der Kindergarten…“Thomas hört zu. Oder versucht es zumindest.

Als er leise wiederholt: „Kindergarten, ja…“, wird Susi still.„Du hörst schon wieder nicht zu.“ „Doch – Kindergarten…“„Darum geht’s nicht! Du bist schon wieder ganz woanders und nicht hier"“ Thomas senkt den Blick. „Nichts kann ich richtig machen."

Susi steht auf. Geht. Sie fühlt sich allein. Unwichtig.Was sie gebraucht hätte: Einen Moment echter Nähe.

Thomas bleibt sitzen. Puls auf 180. Er fühlt sich angegriffen. Und wie ein Versager. Er weiß nicht mal, was sie will.

Das Problem: Das ist ihr Alltag.

- Susi braucht Nähe und Austausch.

- Thomas braucht Ruhe, und fühlt sich oft von Susi kritisiert.

- Und sie schaukeln sich gegenseitig hoch – so dass Susi immer fordernder und Thomas immer vermeidender wird.

Sie stecken in der Nähe-Distanz-Spirale fest. Nicht weil sie sich nicht lieben. Sondern weil die Reaktionen von beiden sich gegenseitig hochschaukeln.Im Kern ist die Spirale ein tragischer Tanz: Ein Partner macht einen Schritt nach vorn, um Verbindung zu suchen (Verfolger); der andere weicht zurück, um sich vor gefühlter Kritik zu schützen (Vermeider). Je mehr der eine drängt, desto mehr zieht sich der andere zurück.

Die meisten Paare versuchen, diese Probleme mit Kommunikationstipps oder Dates zu lösen – und wundern sich, warum sie trotzdem scheitern. Das liegt daran, dass sie an der Oberfläche arbeiten, während das eigentliche Problem die unsichtbare Dynamik zwischen ihnen ist.

Dieser Artikel erklärt nicht nur das Muster. Er enthüllt die wahre Ursache – das Bindungs-Status-Modell – und gibt euch eine strategische Roadmap, um diesen Kampf zu beenden.

Was ist die Nähe-Distanz-Spirale?

Jahrzehnte von Beziehungsforschung zeigen: Die Nähe-Distanz-Spirale ist die verbreitetste Dynamik in Paaren, die Probleme haben. Eine Meta-Analyse von Eldridge & Christensen zeigt: 60-80 % aller Paar, die eine Therapie aufsuchen, sind in genau diesem Muster gefangen.

Weil dieses Muster so verbreitet ist, wurde es schon von vielen Therapeuten und Forschern identifiziert und oft leicht unterschiedlich benannt:

- Virginia Satir nannte sie die „Demand–Withdraw“-Dynamik (Fordern-Zurückziehen)

- John Gottman nennt sie die „Pursuer–Distancer“-Dynamik (Verfolgen-Distanzieren)

- Sue Johnson, Gründerin der Emotionally Focused Couples Therapy, nennt sie die „Protest Polka“ (Protest-Tanz)

Ich nenne sie die "Nähe-Distanz-Spirale".

- Ein Partner. der "Verfolger" sucht Nähe und Sicherheit - und eskaliert Interaktionen mit Kritik, Drängen und Emotionen, wenn er sie nicht kriegt.

- Der andere Partner, der "Vermeider" fühlt sich davon angegriffen und kritisiert - und zieht sich zurück

- Daraus entsteht eine Dynamik, die sich selbst verstärkt: Rückzug führt zu Drängen – und das führt zu noch mehr Rückzug.

- Beide Partner fühlen sich in der Dynamik gefangen.

Woran erkennen wir die Nähe-Distanz-Spirale?

Auch wenn jede Spirale individuell verläuft, wiederholen sich die inneren Welten und die Aussagen der Partner oft fast wortgleich. Um die Dynamik zu verstehen, müssen wir in beide Welten eintauchen.

Die Welt des Verfolgers: "Warum fühle ich mich so unsichtbar?"

Für den Verfolger, in unserem Beispiel Susi, ist emotionale Verbindung der gefühlte Herzschlag der Beziehung. Fehlt dieser Kontakt, fühlt es sich an wie existenzieller Mangel und aktiviert im Gehirn dieselben Areale wie körperlicher Schmerz. Es geht nicht um Kontrolle, sondern um die verzweifelte Frage: "Bist du noch da? Spüre ich dich noch?".

Dieses Gefühl führt zu einem fast zwanghaften Handlungsimpuls, dem sogenannten "Bindungsprotest". Viele Verfolger beschreiben es so:

- „Ich bin ihm egal. Er war einfach nur still, da kam nichts mehr von ihm.“

- „Ich will das doch gar nicht. Aber ich muss ihn konfrontieren, sonst passiert gar nichts.“

- „Ich will eigentlich nur Nähe, aber am Ende werde ich die, die schreit.“

- „Ich weiß, dass ich zu viel Druck mache. Aber was soll ich denn sonst tun? Ich brauche wenigstens irgendeine Reaktion.“

Der Protest des Verfolgers ist ein Kampf um Erreichbarkeit. Er stellt die Frage: "Bin ich dir wichtig genug, dass du auf mich reagierst?" Und wenn keine Antwort kommt, wird er lauter. Denn für unser Bindungssystem ist Schweigen schlimmer als Streit. Jede Reaktion ist besser als keine.

Die Welt des Vermeiders: "Warum fühlt sich jede Bitte wie ein Vorwurf an?"

Für den Vermeider, in unserem Beispiel Thomas, fühlt sich der Ruf nach Nähe oft völlig anders an. Er hört nicht die verletzliche Bitte um Verbindung, sondern eine vernichtende Kritik: "Du machst etwas falsch. Du bist nicht genug. Die Beziehung läuft nicht gut, und es liegt an dir."

Jeder Versuch des Partners, "zu reden", wird als potenzielles Minenfeld erlebt, in dem man nur verlieren kann. Das innere Erleben ist geprägt von Ohnmacht und Resignation:

- „Ich kann gar nichts richtig machen.“

- „Ich komme nach Hause, und es geht sofort los.“

- „Ich fühle mich wie ein Versager – und das macht mich völlig handlungsunfähig.“

- „Ich will doch nur, dass sie sich beruhigt. Deshalb ziehe ich mich zurück.“

Sein Rückzug ist ein Versuch, zu deeskalieren. Er wehrt sich gegen das Gefühl der Kritik und Abwertung, indem er das Spielfeld verlässt. Was für ihn Selbstschutz und der letzte Versuch ist, einen Streit zu vermeiden, wirkt auf den Verfolger wie die ultimative Ablehnung. Und so dreht sich die Spirale weiter.

Warum ist die Nähe-Distanz-Spirale ein Teufelskreis?

Sobald ein Paar in die Fänge dieses Spieles gerät, geht es meistens bergab. Meistens nicht plötzlich und explosiv - sondern langsam, aber nicht weniger schmerzhaft.

Die Verhaltensweisen beider Partner schaukeln sich gegenseitig hoch. Aber für beide ist das kaum zu erkennen – denn jede Reaktion wirkt wie eine natürliche Antwort:

- Wenn ich als Verfolger nicht kriege was ich brauche, werde ich unwillkürlich emotionaler, lauter und fordernder. Nicht aus Spaß, sondern weil ich nicht anders kann.

- Wenn ich als Vermeider mit den Emotionen und der Kritik meines Partners konfrontiert bin, werde ich unwillkürlich vorsichtig, weil ich den Eindruck habe ich mache sowieso alles falsch.

Beide Partner sind stark emotional aktiviert, weil es nicht nur um den Moment geht. Sondern um Sicherheit. Respekt. Bindung.

So wie bei Susi und Thomas. Susi wird fordernder, je mehr Thomas schweigt. Denn das Schweigen tut weh. Es sagt: Du bist mir egal.Thomas wird stiller, je mehr Susi fordert. Denn der Druck tut weh. Er fühlt sich überfahren, kritisiert und zieht sich zurück.

Was Susi als Gleichgültigkeit erlebt, ist für Thomas Selbstschutz. Was Thomas als Angriff erlebt, ist für Susi ein verzweifelter Versuch, Nähe zu retten. Beide handeln aus einem echten Bedürfnis. Genau deswegen schaukelt es sich hoch.

(Wichtige Anmerkung: Kaum eine Beziehung wird komplett von dieser Dynamik dominiert. Aber wenn sie oft genug auftritt und genug negative Wucht hat, kann sie die Beziehung langsam zerstören.)

Stonewalling: Wenn der Partner emotional dichtmacht

Einer der schmerzhaftesten Momente ist das, was John Gottman "Stonewalling" nennt – emotionales Mauern. Von außen wirkt es wie Desinteresse, doch innen herrscht Chaos:

- Das Nervensystem ist überflutet (Flooding),

- der Körper geht in Notabschaltung.

Für den Verfolger ist das der Albtraum: "Ich kann dich nicht mehr erreichen." Für den Vermeider ist es der letzte Versuch, Würde zu bewahren.

Die wahre Ursache: Warum das Bindungs-Status-Modell alles erklärt

Die bisherigen Erklärungen der Nähe-Distanz-Spirale waren wertvoll – aber sie greifen zu kurz. Sie beschreiben, was Paare tun, wenn sie sich verlieren. Doch sie erklären nicht wirklich, warum.

Besonders die Emotionally Focused Therapy (EFT) von Sue Johnson interpretiert die Spirale durch die Linse der Bindung:

- Der Verfolger kämpft um emotionale Nähe.

- Der Vermeider zieht sich zurück, weil er sich von diesem Drängen überfordert, kritisiert und angegriffen fühlt.

Diese Beschreibung trifft das innere Erleben beider Seiten sehr genau. Aber sie bleibt an der Oberfläche. Sie beantwortet nicht die entscheidende Frage:

Warum fühlt sich ein Ruf nach Nähe für den anderen wie eine Abwertung oder Bedrohung an?

Die Antwort liegt tiefer – nicht im Mangel an Bindung, sondern im Verlust von Status. Und hier setzt das Bindungs-Status-Modell an, das ich entwickelt habe.

Um die Spirale wirklich zu verstehen – und besonders den schmerzhaften Rückzug des Vermeidenden – müssen wir zwei fundamentale menschliche Grundbedürfnisse gemeinsam betrachten:

- Das Bedürfnis nach Bindung – nach Nähe, Trost und emotionaler Sicherheit.

- Das Bedürfnis nach Status – nach Einfluss, Würde und innerer Selbstachtung.

Das Modell zeigt: Die Nähe-Distanz-Spirale wird nicht nur durch das Ringen um Bindung angetrieben, sondern primär durch den verzweifelten Versuch, den eigenen Wert zu bewahren.

Für den Vermeidenden wird Nähe so zur existentiellen Statusbedrohung – nicht, weil er keine Liebe will, sondern weil er in emotionaler Nähe immer wieder seine eigene Unzulänglichkeit spürt.

1. Bindung ist mehr als nur ein Gefühl – es ist ein biologisches Sicherheitssystem

Wenn wir in Ratgebern von "Bindung" lesen, klingt es oft romantisch – wie Liebe, Seelenverwandtschaft oder pures Gefühl. Doch in der psychologischen Forschung bedeutet Bindung etwas viel Konkreteres und Dringenderes:

Es ist unser angeborenes Bedürfnis, das angeht, wenn wir uns gestresst, bedroht oder allein fühlen. Was wir in diesen Momenten suchen, ist nicht nur ein nettes Gespräch, sondern Co-Regulation: die spürbare Erfahrung, dass sich das Nervensystem unseres Partners auf uns einschwingt und uns hilft, uns wieder sicher zu fühlen. Dieses Bedürfnis und Phänomen ist bei Kindern besonders gut beobachtbar: Diese sind auf die Co-Regulation ihrer Eltern angewiesen, um sich zu beruhigen. Aber das Bedürfnis ist auch noch im Erwachsenenalter lebendig.

Der Kampf des Verfolgers, in unserem Beispiel Susi, ist im Kern ein verzweifelter Ruf nach Co-Regulation. Susis System schreit: "Ich bin emotional aktiviert! Ich fühle mich allein mit meinen Gefühlen! Ich habe das Gefühl, ich kann dich nicht mehr erreichen! Wende Dich mir zu!"

Fehlt diese Resonanz, schaltet unser System auf Protest. Der natürliche Impuls ist, die Verbindung um jeden Preis wiederherzustellen – also zu verfolgen.

2. Status ist emotionaler Einfluss

Wenn Sie schon Bücher oder Artikel zu Beziehungen gelesen haben, sind Sie sicher über Bindung gestolpert. Aber wahrscheinlich haben Sie bisher selten über Status gelesen. Das ist ein Problem, denn dadurch übersehen wir einen extrem einflussreichen Aspekt von Paarbeziehungen.

Status ist im Kern unser Rang, Wert und Einfluss innerhalb einer sozialen Gruppe. Es ist eine der stärksten und gleichzeitig unsichtbarsten Kräfte, die unser Verhalten steuern. Wir alle spielen unbewusst und ständig ein "Status-Spiel", bei dem es darum geht, Respekt zu gewinnen und Demütigung zu vermeiden.

Wir spüren Status am deutlichsten, wenn er verletzt wird:

- Respektlos behandelt zu werden, tut weh.

- Wenn wir ignoriert werden, obwohl wir Aufmerksamkeit "verdienen", werden wir wütend.

- Wenn wir an etwas scheitern, ist der Schmerz nicht nur der Misserfolg, sondern der gefühlte Verlust unseres Wertes und unserer Kompetenz.

In unserer intimen Beziehung wandelt sich dieses allgemeine Spiel um Anerkennung in etwas viel Persönlicheres und Verletzlicheres: den Kampf um emotionalen Einfluss. Die existenzielle Frage, die in jeder Interaktion mitschwingt, lautet: „Bin ich dir etwas wert? Bewege ich dich? Wertschätzt Du mich (und meine Kompetenz)?“

Diesen Status kann man nicht einfordern. Er muss vom Partner freiwillig gewährt werden – durch ungeteilte Aufmerksamkeit und die echte Bereitschaft, sich von den Gefühlen des anderen beeinflussen zu lassen.

Wie der Status-Konflikt die Spirale entzündet

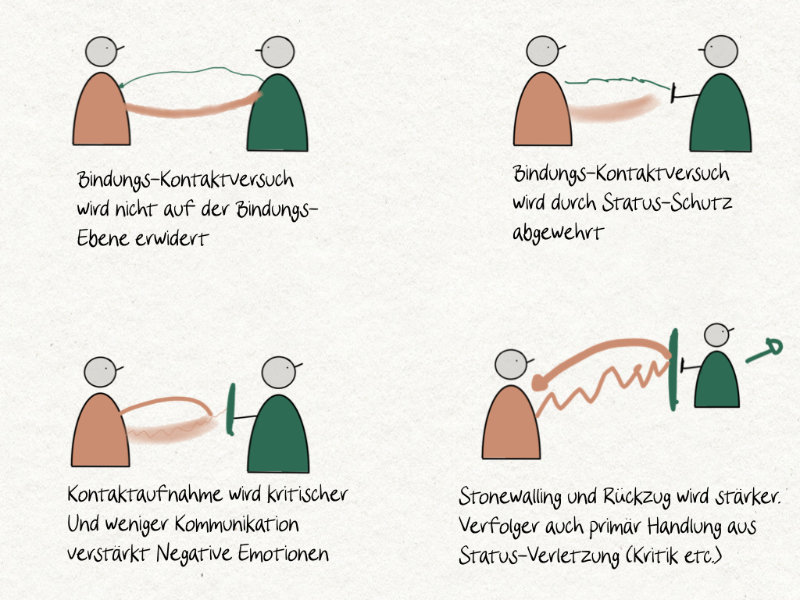

Die Nähe-Distanz-Spirale ist der unausweichliche Zusammenprall der beiden Grundbedürfnisse. Doch um die Dynamik wirklich zu verstehen, müssen wir erkennen, dass sich das "Spiel" im Laufe eines Konflikts verändert. Es beginnt als eine Frage der Bindung und eskaliert fast immer zu einer Frage des Status.

Wer Bindung sucht, bewegt sich auf den Partner zu und versucht, das kooperative "Bindungs-Spiel" zu eröffnen. Bleibt die erhoffte Resonanz jedoch aus, wird dieser Versuch nicht nur als Mangel an Nähe erlebt, sondern auch als Status-Verletzung: "Ich werde nicht gehört, ich habe keinen Einfluss." An diesem Punkt kippt die Interaktion. Der Ton wird kritischer, der Vorwurf lauter. Der Kampf um Verbindung verwandelt sich in ein kompetitives "Status-Spiel", bei dem es darum geht, nicht zu verlieren, Recht zu behalten und den eigenen Wert zu verteidigen.

Die tragische Asymmetrie der Sicherheit: Warum beide das gleiche wollen – und sich trotzdem sabotieren

Jetzt müssen wir das Herzstück der Spirale freilegen, das die meisten Ansätze übersehen:

Bindung und Status sind nicht zwei getrennte Bedürfnisse, die zufällig kollidieren. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille: Sicherheit. Beide Partner erleben den Zusammenbruch ihrer Sicherheit. Aber die Kausalkette läuft in entgegengesetzter Richtung.

Für Susi (die Verfolgerin): Bindung ist die Wurzel ihrer Sicherheit

Ihre innere Logik lautet:

"Wenn du dich abwendest, bricht mein primäres Sicherheitssystem zusammen – die spürbare Verbindung zu dir. Dieser Bindungsverlust ist für mich der Beweis, dass ich dir nicht wichtig genug bin. Mein emotionaler Wert – mein Status – kollabiert. Ich fühle mich unsichtbar, unwichtig, wertlos. Mein Protest ist der verzweifelte Versuch, die Bindung zu erzwingen, um dadurch meinen Wert wiederherzustellen und mich wieder sicher zu fühlen."

Die Reihenfolge: Bindungsverlust → Statusverlust → Protest Der Statusverlust ist für sie die schmerzhafte Folge des Bindungsverlusts.

Für Thomas (den Vermeider): Status ist die Wurzel seiner Sicherheit

Seine innere Logik lautet:

"Wenn du mit einem emotionalen Thema auf mich zukommst, das ich nicht lösen kann, greift das mein primäres Sicherheitssystem an – mein Gefühl von Kompetenz und Wirksamkeit. Ich erlebe einen direkten Statusverlust: Ich fühle mich wie ein Versager, inkompetent, nicht gut genug. In diesem Zustand der Scham und Ohnmacht ist es für mich unmöglich, mich sicher und offen auf emotionale Verbindung – auf Bindung – einzulassen. Mein Rückzug ist der einzige Weg, mich vor weiterem, unerträglichem Statusverlust zu schützen."

Die Reihenfolge: Statusverlust → Bindungsverlust → Rückzug Der Bindungsverlust ist für ihn die unvermeidliche Folge des Statusverlusts.

Die gegenseitige Sabotage

Die Tragödie ist: Beide haben absolut recht. Und genau das ist die tragische Asymmetrie der Sicherheit. Beide erleben einen existenziellen Zusammenbruch ihrer Sicherheit. Aber weil der Auslöser ein anderer ist, sabotieren ihre Rettungsversuche sich gegenseitig mit chirurgischer Präzision:

- Susis Versuch, die Bindung zu retten (durch Annäherung, Fragen, Emotionen) → löst bei Thomas einen Statusverlust aus ("Ich kann es ihr nicht recht machen")

- Thomas' Versuch, seinen Status zu retten (durch Rückzug, Stille, Distanz) → löst bei Susi einen Bindungsverlust aus ("Er ist nicht mehr da für mich")

Das ist die präzise Mechanik der Spirale. Nicht böse Absicht. Nicht mangelnde Liebe. Nicht Charakterschwäche. Sondern zwei entgegengesetzte Sicherheitssysteme, die das Verhalten des jeweils anderen als existenzielle Bedrohung erleben müssen.

Deshalb fühlt sich die Spirale so unlösbar an. Beide kämpfen um ihre Sicherheit – und zerstören dabei die Sicherheit des anderen.

Warum Kommunikationstipps hier scheitern müssen

An diesem Punkt sagen viele Paare frustriert: „Wir müssen einfach besser kommunizieren.“ Sie haben vielleicht Bücher gelesen, Podcasts gehört und es mit den berühmten „Ich-Botschaften“ versucht. Sie geben sich wirklich Mühe. Und trotzdem wird alles nur schlimmer.

Diese Frustration ist real und zutiefst verständlich. Denn sie haben kein Kommunikationsproblem. Ihr Problem ist, dass die Spirale das Fundament zerstört hat, auf dem ehrliche Kommunikation überhaupt erst stattfinden kann: emotionale Sicherheit.

Solange dieses Fundament fehlt, wird selbst die beste Technik zur Waffe. Der Fehler passiert in beide Richtungen: Die Botschaft wird mit einer unbewussten Ladung gesendet und durch einen Schutzfilter empfangen.

1. Die aufgeladene Botschaft des Verfolgers

Stell dir vor, Susi hat gelernt, dass sie nicht "Du bist nie da!" sagen soll. Sie nimmt all ihren Mut zusammen und versucht es mit einer Ich-Botschaft:

"Ich fühle mich einsam, wenn du abends so still bist und nicht mit mir redest."

Technisch ist der Satz perfekt. Aber Susi sendet mehr als nur Worte. Nach unzähligen Momenten der Enttäuschung ist es für ihr System fast unmöglich, diesen Satz aus reiner, verletzlicher Sehnsucht nach Bindung zu äußern. Ihr Bedürfnis ist längst zu einem Protest geworden.

Ihr Satz ist voller Ladung. Die Worte sagen "Ich fühle mich...", aber die nonverbale Energie, die Thomas spürt, schreit: "Siehst du endlich, was du anrichtest?! Ich kämpfe hier um meine Wichtigkeit!" Ihr Bindungsprotest ist bereits zu einem unbewussten Statuskampf geworden – einem Kampf darum, endlich Einfluss zu haben und gesehen zu werden.

2. Das defensive Hören des Vermeiders

Auf der anderen Seite hört Thomas diese Botschaft nicht mit offenen Ohren. Er ist nicht im neutralen Verbindungsmodus, sondern befindet sich bereits im Status-Schutzmodus. Sein System scannt nicht nach Susis Verletzlichkeit, sondern nach Angriffen auf seine Kompetenz.

Auf diesen Schutzschild trifft Susis perfekt formulierte, aber emotional geladene Botschaft. Thomas hört nicht ihre Einsamkeit. Er hört eine brutale Gleichung: Dein Verhalten (Stillsein) = Mein Schmerz (Einsamkeit). Du bist schuld.

Sein innerer Alarm schlägt sofort an: „Schon wieder mache ich etwas falsch. Ich bin nicht der Partner, den sie braucht. Ich bin ein Versager.“ Seine Reaktion ist ein reflexartiger Rückzug, um weiteren Fehlern und dem Gefühl der Demütigung zu entgehen. Die Technik hat die Spirale beschleunigt.

Die wahre Ursache: Es ist ein Sicherheitsproblem, kein Sprachproblem

Kommunikationstechniken scheitern, weil sie das eigentliche Problem ignorieren: Keiner von beiden fühlt sich sicher.

- Susi fühlt sich in ihrem Bedürfnis nach Bindung nicht sicher.

- Thomas fühlt sich in seinem Status und seiner Würde nicht sicher.

Eine Ich-Botschaft funktioniert nur dann, wenn sie der Ausdruck einer veränderten inneren Haltung ist – nicht ein Werkzeug, um den anderen zu verändern. Sie funktioniert, wirklich von ihrem Bedürfnis aus Kontakt aufnimmt (was verletzlich ist) und der Empfänger sich sicher genug fühlt, die Botschaft nicht als Angriff hören zu müssen.

Nähe entsteht nicht durch bessere Sätze. Sie entsteht durch ein Gefühl:

- Du bist da.

- Ich bin dir wichtig.

- Ich bin bei dir sicher, auch wenn ich unperfekt bin.

Und genau dieses Gefühl wird von der Spirale zerstört – für beide.

Das Fundament für den Ausweg: Eure gemeinsame Landkarte

Lass uns eines klarstellen: Es gibt keine „5 schnellen Tipps“, um diese Dynamik zu lösen. Die Spirale ist tief. Sie ist kein Kommunikationsfehler, sondern ein fest verdrahtetes Muster, das sich in hunderten kleinen Momenten eures Alltags zeigt. Ihr könnt sie nicht mit ein paar Tricks „reparieren“.

Was ihr tun könnt, ist etwas viel Mächtigeres:

- Ihr könnt lernen, sie zu verstehen – als Team.

- Ihr könnt ihr die Macht nehmen und bewusst einen neuen Weg gehen.

- Das ist keine Reparatur. Es ist bewusste, fortwährende Pflege eurer Beziehung – das, was ich Beziehungsgärtnern nenne.

Hier ist der Kern dieses neuen Weges:

1. Erkennt die Nähe-Distanz-Spirale als euren gemeinsamen Feind an

Der erste Schritt ist, aufzuhören, den anderen als Problem zu sehen.

- Nicht er ist der Feind, weil er sich zurückzieht.

- Nicht sie ist die Feindin, weil sie drängt.

- Der wahre Feind ist die unsichtbare Dynamik, in der ihr beide gefangen seid.

Es geht darum, als Team eine Entscheidung zu treffen: Wir beide gegen die Spirale. Erst wenn ihr auf derselben Seite steht, habt ihr eine Chance, gemeinsam einen Weg herauszufinden.

2. Erkennt an, dass ihr beide legitime Bedürfnisse habt

Die Spirale wird von zwei fundamentalen Kräften angetrieben. Euer Plan kann nur funktionieren, wenn ihr beide Bedürfnisse als gültig anerkennt:

Das Bedürfnis nach Bindung: Bindung ist ein menschliches Grundbedürfnis. Sie wird durch bestimmte Formen der Interaktion genährt – ja, auch durch emotionale Gespräche und das Gefühl, gehört und gesehen zu werden. Dieses Bedürfnis ist nicht „zu viel“. Es ist existenziell.

Das Bedürfnis nach Status: Genauso fundamental ist das Bedürfnis, sich als wertvoll, kompetent und respektiert zu fühlen. Wenn dieses Bedürfnis durch Kritik oder das Gefühl des Versagens angegriffen wird, ist der Schutzreflex – also Rückzug – genauso unvermeidbar.

3. Erkennt euren individuellen Tanz

Jedes Paar hat seine eigene Choreografie. Eure Aufgabe ist es, eure zu entschlüsseln.

Einer von euch hat vermutlich einen feineren Sensor für fehlende Bindung – und initiiert schneller Kontakt. Der andere reagiert wahrscheinlich sensibler auf Statusverletzungen – und zieht sich eher zurück.

Das ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach euer Muster. Der entscheidende Schritt ist, darüber zu sprechen, wenn ihr nicht im Konflikt seid. Lernt, euren Tanz zu benennen.

4. Akzeptiert, dass Perfektion nicht das Ziel sein kann

Dieser Prozess wird nie „perfekt“ sein. Es wird weiter Konflikte, Missverständnisse und verpasste Chancen geben. Das Ziel ist nicht Perfektion – sondern eine wachsende Fähigkeit, nach diesen Momenten schneller, ehrlicher und sicherer wieder zueinander zu finden.

Der Ausweg: Die tägliche Entscheidung für das "Wir"

Viele Ratgeber vermitteln das Bild, dass ihr durch persönliche Heilung oder Transformation die Grundsituation eurer Beziehung fundamental verändern könnt. Aber das ist eine gefährliche Halbwahrheit. Ja, ihr könnt lernen, die emotionale Ladung aus euren Konflikten zu nehmen. Doch die grundlegenden Unterschiede in euren Bedürfnissen und Reaktionen werden bleiben.

Eine Beziehung wird nicht "geheilt". Sie wird gepflegt. Jeden Tag. Der Ausweg liegt nicht in einem magischen Transformationsmoment, sondern in unzähligen Mikro-Entscheidungen. In den winzigen Augenblicken, in denen ihr die Wahl habt: Entscheide ich mich für meinen Schutz, mein Recht, meinen Status – oder entscheide ich mich für die Verbindung? Für das Wir?

Genau diese bewussten Entscheidungen in kritischen Momenten nenne ich Brückenmomente. Sie sind das konkreteste Werkzeug, das ihr habt.

Die 3 Brückenmomente: Wo die Entscheidung real wird

Ein Brückenmoment ist eine bewusste Handlung, die den Autopiloten der Spirale unterbricht. Es ist die Entscheidung, das eigene Gefühl des Angegriffen-Seins für einen Moment zurückzustellen, um die Verbindung zu retten. Denn jeder Konflikt eskaliert irgendwann in einen reinen Status-Kampf. Diese Momente sind euer Ausstieg.

Brückenmoment 1: Ankündigen statt Verschwinden (Für den Vermeider)

Dein Impuls ist, dich zurückzuziehen, wenn es emotional wird. Das ist dein Schutzreflex. Aber die Stille ist pures Gift für den Verfolger. Deine Aufgabe ist es nicht, diesen Impuls zu unterdrücken, sondern ihn zu kommunizieren.

- Szenario ohne Brücke: Susi sagt mit angespannter Stimme: "Schon wieder hast du die Spülmaschine nicht ausgeräumt, obwohl du es versprochen hast." Thomas fühlt sich sofort kritisiert und überfordert. Er sagt nichts, dreht sich um und geht ins Arbeitszimmer. Die Tür schließt sich leise, aber die Mauer zwischen ihnen ist meterhoch.

- Szenario mit Brücke: Susi sagt denselben Satz. Thomas spürt den gleichen Impuls, sich zu entziehen. Aber er hält inne, atmet einmal durch und sagt: "Ich merke, ich bin gerade total dicht. Deine Worte treffen mich hart. Ich brauche 20 Minuten, um runterzukommen, aber ich komme danach wieder auf dich zu. Ich will das klären."

Wie man das übt: Das ist keine Technik, das ist Mut. Der Mut, die eigene Überforderung zuzugeben, statt sie hinter einer Mauer zu verstecken. Ihr könnt ein Codewort ("Pause" oder "Spirale") vereinbaren, das diesen Moment einleitet. Die wichtigste Übung ist, das Versprechen zu halten und nach der Pause wirklich zurückzukommen.

Brückenmoment 2: Anerkennen vor dem Bitten (Für den Verfolger)

Dein Impuls ist, den Kontakt zu suchen und das Problem anzusprechen. Aber dein Partner hört oft sofort die Forderung und die Kritik. Deine Aufgabe ist es, eine Brücke zu bauen, indem du zuerst seine Realität anerkennst, bevor du dein Bedürfnis äußerst.

- Szenario ohne Brücke: Thomas kommt sichtlich erschöpft von der Arbeit. Susi, die sich den ganzen Tag allein gefühlt hat, sagt sofort: "Wir müssen reden. Ich habe das Gefühl, wir leben nur noch aneinander vorbei." Thomas hört nur: "Du reichst nicht."

- Szenario mit Brücke: Thomas kommt genauso erschöpft nach Hause. Susi sieht ihn an und sagt: "Ich sehe, wie fertig du bist. Der Tag war sicher lang. Lass uns erstmal ankommen. Wenn du später einen Moment hast, würde ich gerne kurz mit dir reden, weil ich dich vermisse."

Wie man das übt: Es ist die Praxis, den Zustand des anderen bewusst wahrzunehmen und laut auszusprechen, bevor man das eigene Bedürfnis platziert. Das erfordert, die eigene emotionale Dringlichkeit für einen Moment zurückzustellen. Es ist eine Entscheidung für Empathie, die dem anderen signalisiert: Ich sehe dich, nicht nur mein eigenes Problem.

Brückenmoment 3: Die Spirale gemeinsam benennen (Für beide)

Wenn ihr merkt, dass die Anspannung steigt und ihr in eure alten Rollen verfallt, ist der mächtigste Brückenmoment, das Muster selbst zu entlarven.

- Szenario ohne Brücke: Das Gespräch eskaliert. Susi wird lauter, Thomas schweigt. Beide fühlen sich im Recht und vom anderen missverstanden. Der Abend endet in eisiger Stille.

- Szenario mit Brücke: Mitten im aufkeimenden Streit hält einer von beiden inne und sagt: "Stopp. Ich glaube, wir sind gerade voll in unserer Spirale. Du drängst, ich mache dicht. Das sind nicht wirklich wir. Lass uns kurz durchatmen."

Wie man das übt: Dies erfordert, dass mindestens einer von euch einen "Meta-Blick" entwickelt – die Fähigkeit, aus dem Drama herauszutreten und das Muster zu beobachten. Übt diesen Satz in ruhigen Momenten. Macht ihn zu eurem gemeinsamen Codewort. Er verwandelt Gegner sofort wieder in Teamkollegen, die gemeinsam auf das Spielfeld schauen, anstatt sich gegenseitig zu bekämpfen.

Diese Brückenmomente sind kein Allheilmittel. Sie sind die harte, aber lohnende Arbeit, sich immer wieder für die Beziehung zu entscheiden – Mikro-Entscheidung für Mikro-Entscheidung. Das ist die Realität einer funktionierenden Partnerschaft.

Die erwachsene Wahrheit: Warum das Bindungsspiel Vorrang haben muss

Wir haben jetzt verstanden, dass Bindung und Status beide legitime Bedürfnisse sind. Aber hier kommt die entscheidende Frage: Sind beide Bedürfnisse gleichrangig?

Die ehrliche Antwort ist: Nein. Und diese Hierarchie zu verstehen, ist vielleicht der wichtigste Schritt zu einer erwachsenen Beziehung.

Das Bindungsspiel ist das Fundament

Wenn wir Beziehung als eine Abfolge von Interaktionen verstehen, dann wird klar: Nicht jede Interaktion ist gleich bedeutsam. Nicht jede trägt gleich viel Sicherheit.

Das Bindungsspiel – die emotionale Sicherheit und wechselseitige Regulation – ist das Fundament, auf dem alles andere ruht.

Beide Partner brauchen Ko-Regulation: das Gefühl, dass sie sich im Kontakt mit dem anderen beruhigen, stabilisieren und emotional sicher fühlen können. Ohne diese Basis wird jede andere Interaktion – Status, Einfluss, Intimität, Sex – von Unsicherheit und Selbstschutz durchzogen.

Natürlich spielen auch Status, Einfluss und Wertschätzung eine Rolle. Jede Interaktion hat immer auch einen Statusaspekt: Wer wird gehört? Wessen Einfluss zählt? Wer darf Grenzen setzen?

Aber solange das Bindungsspiel nicht Vorrang hat, bleiben alle anderen Spiele unsicher.

Denn ohne emotionale Sicherheit wird:

- Einfluss zu Kontrolle

- Autonomie zu Distanz

- Wertschätzung zu einer Währung, die man nur noch strategisch einsetzt

Die paradoxe Falle des Vermeidenden

Hier liegt die tragische Ironie für Thomas und alle, die wie er reagieren: Er zieht sich zurück, um seinen Status zu schützen – um nicht noch einmal das Gefühl der Inkompetenz erleben zu müssen. Das ist verständlich. Es ist sein Schutzmechanismus.

Aber indem er sich dem Bindungsspiel verweigert, zerstört er die einzige Basis, auf der sein Status jemals sicher sein könnte.

Denn ohne Bindungssicherheit wird jede Interaktion mit Susi zu einem potenziellen Statustest. Jedes Gespräch fühlt sich an wie "Kann ich ihre Bedürfnisse erfüllen oder versage ich wieder?" Jede emotionale Bitte wird zum Minenfeld.

Also muss er sich noch mehr schützen. Die Spirale beschleunigt.

Die Wahrheit ist: Status kann in einer Beziehung nur dann sicher sein, wenn das Bindungsspiel funktioniert.

Erst wenn beide sich emotional sicher fühlen können, wird Einfluss zu gegenseitigem Respekt statt zu Kontrolle. Erst dann können Gespräche über Bedürfnisse stattfinden, ohne dass sie sich wie Angriffe anfühlen.

Warum "an sich arbeiten" nicht reicht

Viele Paare hören an diesem Punkt: "Dann muss Thomas eben an sich arbeiten. Er muss seine emotionalen Fähigkeiten entwickeln. Seine Kindheitswunden heilen."

Das ist nicht falsch. Aber es ist auch nicht die ganze Wahrheit.

Die Perspektive, aus der ich schreibe, ist eine realistische und erwachsene Sichtweise auf Beziehung: Wir können uns selbst weniger verändern, als wir glauben – zumindest im Kontext einer Beziehung.

Ein Großteil dessen, was in Partnerschaften passiert, entsteht nicht aus der bewussten Entscheidung einzelner, sondern aus der Dynamik der Beziehung selbst. Menschen verhalten sich in Beziehungen oft anders, als sie es sich vornehmen. Das liegt nicht daran, dass sie "nicht genug an sich gearbeitet" hätten, sondern daran, dass Beziehung ein System ist, das Verhalten hervorbringt.

Natürlich haben Menschen, die sich mit innerer Arbeit beschäftigt haben, einen Vorteil. Sie erkennen ihre Reaktionen besser, können innehalten, differenzieren. Aber der entscheidende Hebel liegt nicht in der inneren Arbeit allein, sondern in der Art der täglichen Interaktion.

Beziehung verändert sich nicht durch Einsicht, sondern durch hundert kleine Entscheidungen im Alltag – wie man auf den anderen reagiert, wie man Nähe zulässt, wie man Einfluss gewährt oder verweigert.

Das ist die eigentliche Veränderungsarbeit.

Die bewusste Entscheidung: Bindung priorisieren

Erst wenn das Bindungsspiel bewusst priorisiert wird – also wenn Sicherheit vor Status kommt – kann eine Beziehung wirklich erwachsen werden.

Das bedeutet nicht, dass Status unwichtig wird. Im Gegenteil. Aber die anderen "Spiele" werden nicht abgeschafft, sondern eingebettet:

- Status wird zu gegenseitigem Respekt

- Einfluss wird zu gegenseitiger Wirksamkeit

- Sexualität wird zu einem Ort von Sicherheit und Spiel statt von Macht und Bewertung

Das ist die erwachsene Wahrheit über Beziehung:Sie wird nicht geheilt. Sie wird gepflegt. Jeden Tag. Durch bewusste Entscheidungen, das Bindungsspiel zu priorisieren – auch wenn es sich riskant anfühlt, auch wenn der Impuls zum Schutz stark ist.

Das ist kein romantisches Bild. Aber es ist ein ehrliches. Und es ist das einzige, das funktioniert.

Wo die Brücken am wichtigsten sind: Die 4 Vertrauens-Situationen mit denen jedes Paar umgehen muss

Vielleicht denkst du jetzt: "Das klingt anstrengend. Muss ich in jedem einzelnen Moment so bewusst sein?"

Die ehrliche Antwort ist: Nein. Aber es gibt wiederkehrende Situationen, in denen die Einsätze besonders hoch sind. Momente, in denen sich entscheidet, ob Vertrauen wächst oder zerbricht. Ich nenne sie die vier Vertrauens-Situationen. Sie sind das eigentliche Spielfeld eurer Beziehung. Wenn ihr lernt, eure Brücken gezielt in diesen vier Situation zu bauen, verändert ihr das gesamte Spiel.

Das sind die vier Situationen, die das Fundament meines Buches bilden und die den Kern einer stabilen Partnerschaft ausmachen:

- Die kleinen Momente des Alltags: Wenn ihr euch gegenseitig kleine Kontaktangebote (Bids) macht. Hier wird das tägliche Gewebe eurer Verbindung geknüpft oder zerrissen. Ein kurzer Blick, eine geteilte Beobachtung – entscheidest du dich für Zuwendung oder Ablenkung?

- Wenn es kracht: Im offenen Konflikt. Hier zeigt sich, ob ihr als Team gegen die Spirale kämpft oder euch gegenseitig bekämpft. Entscheidest du dich dafür, die Verbindung zu halten, auch wenn du dich angegriffen fühlst?

- Nach dem Sturm: Wenn einer von euch verletzt wurde und Reparatur nötig ist. Hier beweist ihr, ob euer "Wir" wichtiger ist als euer Ego. Entscheidest du dich für Verantwortung und Empathie statt für Rechtfertigung?

- Wenn das Leben zuschlägt: Bei Stress von außen, sei es durch den Job, die Familie oder Krankheit. Hier zeigt sich, ob ihr wirklich ein Team seid. Entscheidest du dich klar für die Seite deines Partners, auch wenn es unbequem ist?

Diese vier Situationen sind der Kompass für eure Beziehungsarbeit. Sie sind der Ort, an dem die abstrakte Idee von "Commitment" zu einer gelebten, täglichen Praxis wird. Sie zu meistern, ist der Schlüssel, um die Nähe-Distanz-Spirale dauerhaft zu verlassen.

Quellen:

I. Grundlegende Beziehungsforschung

- The Pursuer-Distancer Dynamic (Gottman Blog) | Blog Post (n.d.)

- Gottman: The Science of Trust (GB) | Buch (n.d.)

- Gottman: Principia Amoris (GB) | Buch (n.d.)

- Johnson: Hold Me Tight (GB) | Buch (2008)

II. Mechanismen & Lösungen

- Small Things Often: Ingredients for a Happy Relationship (Gottman Blog) | Blog Post (n.d.)

- Bids for Connection (Gottman Blog) | Blog Post (n.d.)

- Mutual Benefits of Accepting Influence (Gottman Blog) | Blog Post (n.d.)

- The 5 Couple Types (Gottman Blog) | Blog Post (n.d.)

- Make Life Dreams Come True (Gottman Blog) | Blog Post (n.d.)

- Dreams Within Conflict: The Gottman Method for Deeper Understanding (Cascade Counseling) | Artikel (n.d.)

- Fight Right: How Successful Couples Turn Conflict Into Connection (GB) | Buch (n.d.)

- Invest in Your Relationship: Emotional Bank Account (Gottman Blog) | Blog Post (n.d.)

III. Status & Evolutionäre Psychologie

- Hierometer Theory (Mahadevan et al.) | Studie (2023)

- Will Storr: The Status Game (GB) | Buch (2021)

- Unified Science of Hierarchy (Dominance vs. Prestige) | Kapitel/Sammelwerk (2018)

- Why rejection hurts: The neurocognitive overlap between physical and social pain (Eisenberger & Lieberman, 2004

- Know your place: Neural processing of social hierarchy in humans (Zink et al., 2008)

- The evolution of prestige: Freely conferred deference as a mechanism for enhancing the benefits of cultural transmission (Henrich & Gil-White, 2001)